首页 >> 新闻中心 >> 公司动态 >> 【农技分享】如何预防苹果摘袋后返青

苹果已经进入成熟期,马上面临陆续上市,返青问题再一次呈现在大家面前,让种植户非常头疼,而且上色的好与否是评价苹果等级的一个重要指标,直接影响收购价格,大大减少了苹果种植户收益,近期不少种植户咨询有关预防苹果返青的问题,下面整理一下,以供参考。

01苹果摘袋返青的具体原因有哪些呢?我们具体来分析一下!

1、摘袋时间过早:由于部分果农为了早卖抢占市场,把苹果摘袋时间推前,有的摘袋时间比原来早10-15天。由于摘袋早果实在袋内生长期短,养分的积累没有达到的程度,苹果果实内的类胡萝卜素或花青苷等合成不足,造成了果实不能全部退绿或退绿差。同时,苹果成熟期气温仍较高,昼夜温差小,对果实上色不利。

2、使用劣质苹果袋:目前社会上纸袋加工厂家多,来源广,在产品质量上难以保证,加之有些苹果属中早熟品种生长期短,多数果农舍不得使用纸袋,使大量劣质纸袋流入生产环节。尤其是使用遮光性差的纸袋,造成了果面粗糙退绿差。据调查,多数果农用的纸袋80%以上为廉价劣质袋,袋不足20%,直接影响到套袋果退绿。

3、阴雨天摘袋:阴雨天摘袋或脱袋后遇持续阴雨天气,因光照不良,果实易出现返绿现象。特别是摘袋后5天内遇大的降雨过程的果园,果实返绿重,果面粗糙,果锈、鸡爪纹、红点病严重。果品质量不如不套袋果。

4、果园郁闭不透气:调查发现,摘袋后返绿现象严重的果园,普遍存在着果园郁闭通透性差的问题。由于树体枝叶量大,光照不良,加重了果实返绿现象的发生。

5、施氮肥过多:套袋果在遮光的条件下叶绿素含量逐渐减少。但由于果园大量使用化肥,造成树体过旺,摘袋后,果实见光后叶绿素交换速度加快。特别在光照不足的条件下,果实内叶绿素迅速增加,返绿现象明显。

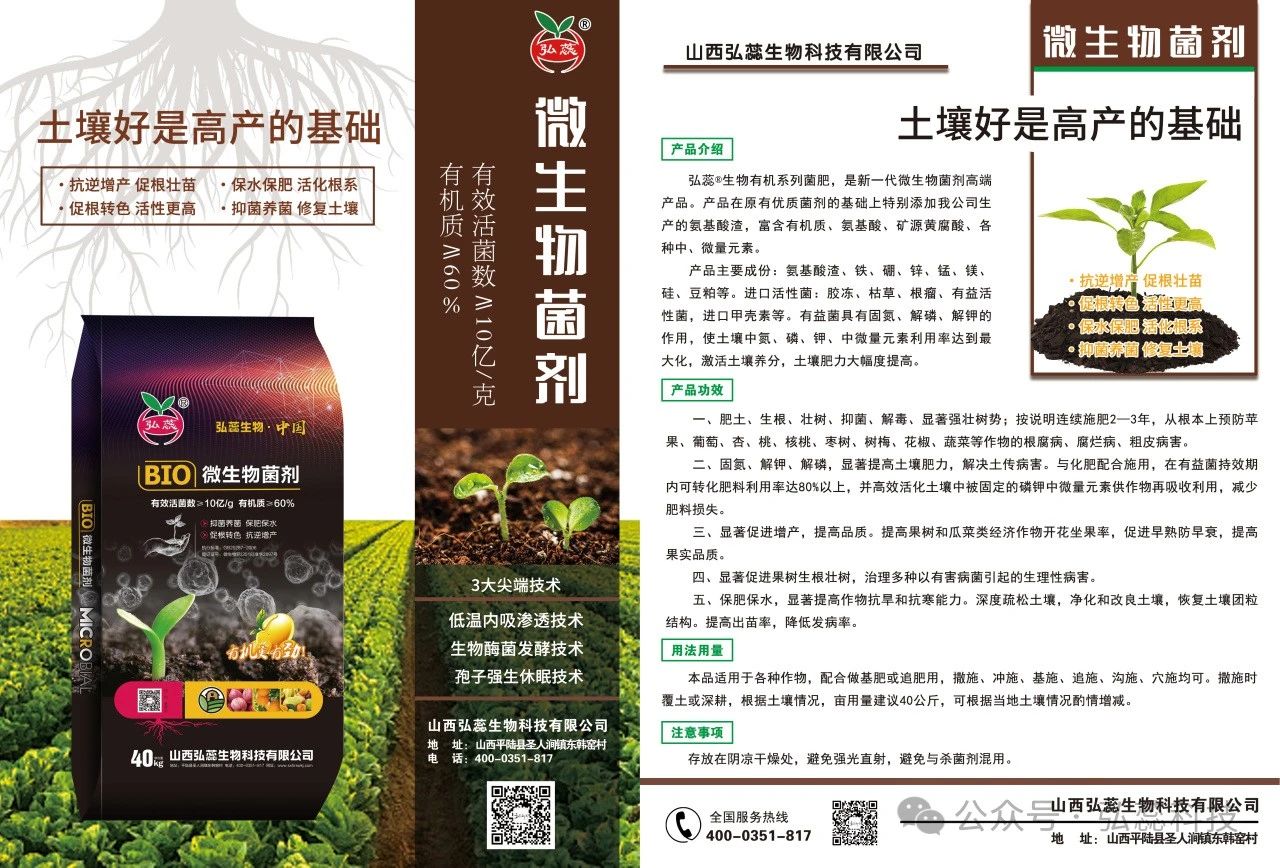

6、土壤恶化:随着连年种植,偏施大量元素,造成土壤酸化,而且土壤中有机质的含量连年减少,土壤微不平衡,通过观察统计证明,土壤状况好的地块返青现象明显低于土壤恶化地块。

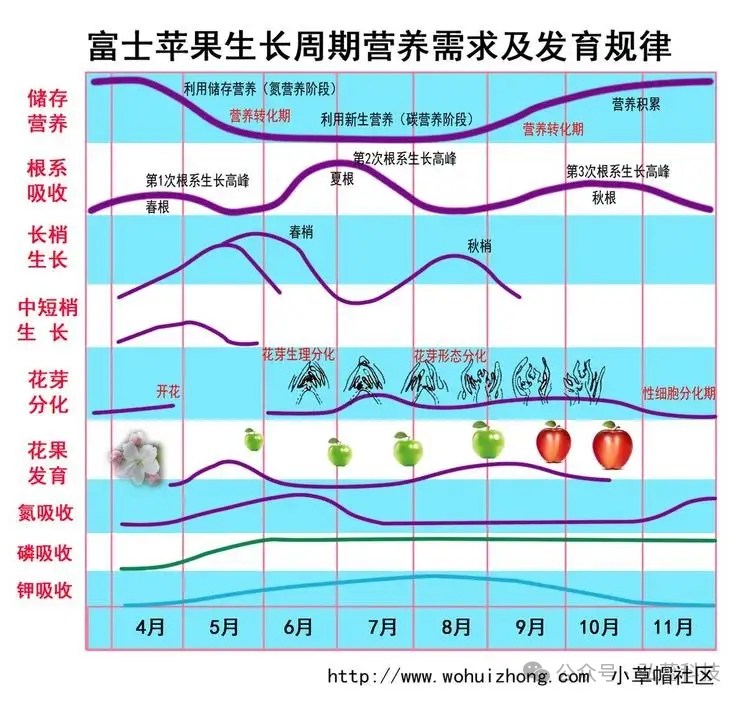

7、养分不均衡:苹果施肥不是单独施用某一类营养,大量元素、中微量元素、有机类物质、有益微生物菌、氨基酸,都是苹果生长过程中必需的营养物质,这些成分没有谁重要不重要,谁也代替不了谁,这就要求我们平衡施肥,只有这样,苹果树体养分充足,自我调节能力强,才会有效避免返青现象的大面积发生。

图片版权归其所有者所有,如有问题,请联系删除

02减轻或避免苹果返青几点可行措施

1、要做到适期摘袋。果实在袋内生长期不少于85-90天,全部退绿呈乳白色后脱袋,经过充分成熟达到全面着色后采收。

2、选择使用果袋。应选择使用遮光性好、质量可靠的纸袋,好用外灰内红双层纸袋,提高果袋的退绿效果。

3、选择适宜摘袋时期。要选择阳光温和的连续晴天摘袋,好摘袋后3-5天内无阴天或降雨过程。如摘袋后遇雨,应立即喷上色叶面肥。有利于控制果实返绿,上色,提高果面光洁度。

4、重视夏季修剪。对郁闭果园进行改造,调整树体结构,疏除遮光严重的骨干枝,实行高光效管理,是解决摘袋后果实返绿主要措施。

5、合理施肥。要做到科学施肥,严格控制氮肥使用量,防止因氮肥过多而引起套袋果返绿现象发生。可在摘袋前15、5天各喷施弘蕊奇蕊氨基酸一次,以加速花青素的合成和运输,果实着色。

6、铺设反光膜。摘袋后及时铺设反光膜,增加太阳光能利用率,使果实充分接触光照,花青素的合成,以便于果实着色。

7、全面补充营养,有机、无机、微生物菌、氨基酸都要适时补充。

苹果的标准是果个、果型、糖度、表光、上色等综合因素评价的,而我们讨论的苹果上色问题也是一个管理综合因素所影响,而不是解决一个问题或抓好某一时期管理就能达到目的的,比如科学合理平衡施肥问题,就是解决上色问题关键点。

联系电话

手机号码

手机号码

手机端